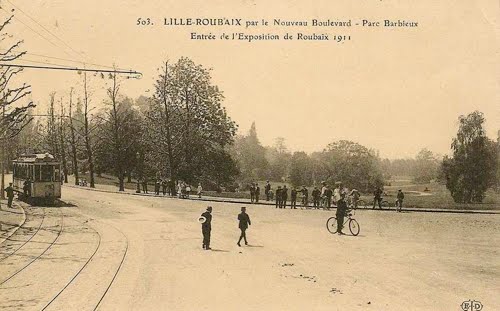

Une autre exposition s'est tenue dans le cadre du Parc Barbieux, c'était en 1939. Il s'agit d'une double exposition qui s'est déroulée en même temps à Lille et à Roubaix.

C'est dans le Parc Barbieux que sont installés les 14 pavillons de l'exposition du Progrès Social destinés à faire connaître les réalisations et les projets en matière de progrès social. L'exposition aborde de nombreuses thématiques comme l'habitation, les loisirs, le sport, les problèmes sociaux, les maladies du travail à travers un véritable code de la santé publique.

L'exposition du Progrès Social était un projet du Maire de Roubaix Jean-Baptiste Lebas et du Maire de Lille Roger Salengro, celui-ci était déjà mort quand l'exposition pris forme. Prévue de mai à octobre, elle sera stoppée par la déclaration de la deuxième guerre mondiale.

Inaugurée le 14 mai 1939, elle recevra la visite le 4 juin du Président de la République Albert Lebrun. La guerre éclate le 3 septembre 1939 alors que l'exposition n'est pas terminée.

L’exposition du Progrès Social en 1939 s’est ouverte dans un climat difficile, quelques semaines avant le début de la seconde guerre mondiale. Internationale, elle accueille en son sein les pavillons de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas et aussi de l’Allemagne. Sorte d’exposition internationale en modèle réduit, elle a comme ambition d’ériger en modèle la politique de reconstruction des régions dévastées du nord et de l’est, menée par la France.

Un vaste programme de constructions sociales et sportives est prévu par les organisateurs : une piscine et un stade s’ajoutent aux pavillons classiques d’exposition et au lunapark.

L’exposition est jumelée avec la 59e fête fédérale de l’Union des Sociétés de Gymnastique de France.

Tout dans l’exposition doit concourir à montrer la cohérence des projets sociaux : s’appuyant sur le progrès technique le plus moderne - on teste la télévision - , les autorités du nord de la France ont développé une politique d’assainissement, de logement social et d’équipements collectifs. Un monde nouveau est en train de naître dans lequel le sport s’inscrit dans une longue tradition de divertissements populaires

Une série de cartes postales a été éditée par H. Chipault à Boulogne sur Seine. Les photographies sont en noir et blanc et à bords dentelés. Elles ont aussi été rassemblées dans des albums de 10 cartes. Ci-dessous l'album n°4.

L’exposition du Progrès Social en 1939 s’est ouverte dans un climat difficile, quelques semaines avant le début de la seconde guerre mondiale. Internationale, elle accueille en son sein les pavillons de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas et aussi de l’Allemagne. Sorte d’exposition internationale en modèle réduit, elle a comme ambition d’ériger en modèle la politique de reconstruction des régions dévastées du nord et de l’est, menée par la France.

Un vaste programme de constructions sociales et sportives est prévu par les organisateurs : une piscine et un stade s’ajoutent aux pavillons classiques d’exposition et au lunapark.

L’exposition est jumelée avec la 59e fête fédérale de l’Union des Sociétés de Gymnastique de France.

Tout dans l’exposition doit concourir à montrer la cohérence des projets sociaux : s’appuyant sur le progrès technique le plus moderne - on teste la télévision - , les autorités du nord de la France ont développé une politique d’assainissement, de logement social et d’équipements collectifs. Un monde nouveau est en train de naître dans lequel le sport s’inscrit dans une longue tradition de divertissements populaires

Une série de cartes postales a été éditée par H. Chipault à Boulogne sur Seine. Les photographies sont en noir et blanc et à bords dentelés. Elles ont aussi été rassemblées dans des albums de 10 cartes. Ci-dessous l'album n°4.

Le Comité de l'Exposition du Progrès Social

L'Exposition dans les médias

Les pavillons à l'exposition de Lille en 1939

L'Exposition dans les médias

Un article, reproduit ci-dessous, est paru en pages 3 et 4 de la revue n°7 " Notre Métier " publiée par la Société Nationale des Chemins de Fer Français le 15 mai 1939. Il comporte un plan de l'exposition de Lille.

Les pavillons à l'exposition de Lille en 1939

Vue aérienne avec la Gare Routière à gauche et l'église de Notre Dame des Arts en face

|

| Lille - Le Théâtre d'eau Architecte M. Henri (carte n°30) |

Ci-dessus la Gare Routière de jour et ci-dessous de nuit

Cette vue et la précédente rappelleront certainement des souvenirs à ceux qui ont connu les bâtiments de la Foire Commerciale de Lille.

On distingue la Ferme au fond

|

| Le zoo |

|

| Les Otaries |

Les oiseaux

La salle de spectacles construite par Mallet-Stevens

La Halle (carte n°12)

Le Palais Pasteur ou Pavillon des Nations

Les deux cartes ci-dessus montrent le Palais Pasteur ou Pavillon des Nations de jour et de nuit. On le retrouve à gauche sur la carte ci-dessous avec au fond la Halle.

|

| Le Gay Village à l'Exposition de Lille, avec la Halle au fond |

Lille " Le Gay Village du Centre Rural " L'Eglise Architecte M Alleman (carte n° 17)

Cette église, aussi appelée " Le Sanctuaire de Notre Dame des Arts " a été construite par l'architecte Jacques Alleman à l'occasion de

l'Exposition du Progrès Social avec la collaboration de Felix del Marle,

L. et J. Barillet, Jacques Gruber et Roland Subes. etc. Travaux de:

Jacques Alleman, Louis Barillet, Félix Del Marle, Jacques Gruber,

Raymond Subes.

|

Lille " Le Gay Village du Centre Rural " L'Eglise Architecte M Alleman (carte n°37)

|

Lille " Le Gay Village du Centre Rural " La Ferme Architectes MM Duthoit, Speander, Hombock et Meunier (carte n° 41)

|

Le Palais de la Belgique de l'architecte Degand ci-dessus et ci-dessous

La porte Monumentale de l'Alimentation

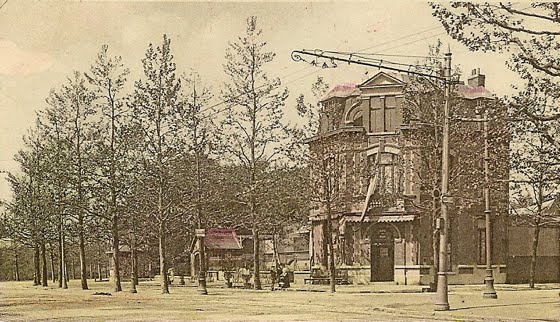

Les pavillons à l'exposition de Roubaix en 1939 (Parc Barbieux)

Les 14 pavillons roubaisiens sont :

Le pavillon de l'Aisne, le pavillon de Seine-et-Marne, le pavillon des Vosges, le pavillon du Nord, le pavillon de la Somme, le pavillon du Pas-de-Calais, le pavillon de la Moselle, le pavillon de Meurthe-et-Moselle, le pavillon du Bas-Rhin, le pavillon de la Marne, le pavillon du Haut-Rhin, le pavillon des Ardennes, le pavillon de la Meuse et la porte d'honneur du Centre Régional.

La Porte d'Honneur du Centre Régional de jour (ci-dessus) et de nuit (ci-dessous)

Cette construction aux larges développements dans laquelle M. D. Alfred Agache, urbaniste en chef du Centre Régional de Roubaix a modernisé le style du terroir, est, au seuil du Parc Barbieux, un grandiose vestibule en plein air.

Le Palais des Industries Textiles

|

|

| Pavillon de la Meuse

Trapu, solide et confortable, ce Foyer communal conçu par MM. Caley et Delangle, architectes départementaux, symbolise " La Meuse au rude climat, mais aux nobles souvenirs ? "

|

|

| Pavillon de La Marne |

|

| La grotte du Parc Barbieux |

| ||

Pavillon de l'Oise

|

|

| Le Pavillon des Vosges |

|

| Le lac des cygnes (qui existe toujours) avec ses jets d'eaux. Le petit toit en chaume est celui dit du champignon que l'on voit souvent dans l'autre direction avec le café La Laiterie. |

|

| Le Pavillon de Seine-et-Marne |

|

| Le Pavillon des Ardennes

Le département des Ardennes, possède une des plus vieilles forêts du monde. Cette maison forestière due au talent de Le Masson, architecte départemental, est construite entièrement en matériaux du pays.

|

|

| Vue générale, au premier plan la pièce d'eau dit lac des cygnes qui existe toujours, au deuxième plan le Pavillon de la Marne. A côté de ce Pavillon les constructions visibles sont toujours présentes en 2011. |

| ||

| Pavillon du Nord de nuit

Pour synthétiser un département comme le Nord, puissant à la fois par la densité exceptionnelle de sa population et par son potentiel industriel, ce pavillon robuste, équilibré, illustre un modernisme sûr mais discret, encore qu'inspiré du style flamand. Il est l'œuvre de M. Gaillard, architecte départemental.

|

|

| Pavillon du Haut-Rhin

Cette bâtisse présente un double escalier qui rappelle celui de la vieille Mairie de Mulhouse, avec son toit pointu, son clocheton et ses lucarnes comme on en voit à Colmar ! Cette construction est due à M. Muller architecte départemental.

|

|

| Pavillon du Haut Rhin |

A l’aube de la deuxième guerre mondiale, une troisième édition du Concours International de l’Accordéon eut lieu à Roubaix, du 27 au 29 mai 1939 dans le cadre des festivités de l’Exposition du Progrès Social.

Une nouvelle invention y fut présentée : la télévision. C'était le 14 juillet 1939 que fut dévoilée pour la deuxième fois cette nouveauté. La première fois ce fut du 4 au 9 avril 1936 dans le cadre de la Foire de Lille.

Le célèbre architecte Robert Mallet-Stevens construisit deux pavillons pour l'exposition du Progrès social de Lille en 1939 : Le Pavillon de la presse et celui de la publicité. Maurice Calka, Premier Grand Prix de Rome, professeur à l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, réalisa le bas-relief de ce pavillon de la Presse.

Plus étonnant le carillon de cette exposition est maintenant à Mirbel dans l'Ain au beffroi du Mas Rillier. Ce carillon manuel de 50 cloches pesant 7 tonnes 800 kg est classé Monument Historique depuis le 21 décembre 1992. Etonnant site que ce Beffroi conçu par l'achitecte Mortamet avant la dernière guerre mais qui fut réalisé seulement en 1947. C'est un prêtre au charisme exceptionnel qui fut l'initiateur d'une Confrérie de Notre Dame du Sacré Cœur en 1932. L'abbé Thomas, car c'est de lui qu'il s'agit, fera l'acquisition du carillon de 45 cloches présenté par la fonderie Paccard à l'Exposition du Progrès Social à Lille. Ce carillon faillit partir chez le fabricant de chocolat Pupier, où le carillonneur Louis Chavand aurait donné des auditions lors des visites de cette usine ! En fait, l'Abbé Thomas fut l'acquéreur et demanda que 5 autres cloches soient ajoutées, portant ainsi le carillon à 50 cloches. La plus grosse recevra des inscriptions destinées à honorer le Maréchal Pétain, en mémoire des combattants des guerres de 1914/1918 et 1939/1940. Ces inscriptions furent effacées en 1945. Figurait également " Maréchal Pétain " et " Je sonne pour le Sauveur de la France ". Tessiture : Do 3 à Do 7 (transpositeur : le Do 3 est en fait un sol à la pédale). A la mort de l'abbé Thomas, le 9 septembre 1952, l'ensemble des lieux fut cédé au Diocèse qui en fit don à la commune de Miribel vers 1980. Les premiers carillonneurs furent Louis Chavand (1947-1952), Gaston Billet (1952-1954), André Combe (1953-1986), Jean-Bernard Lemoine (1986-2005). Depuis cette date, il n'y a malheureusement plus de titulaire de cet instrument. Une restauration fut faite en 1994 par le facteur André Voegelé de Strasbourg sous le contrôle du technicien conseil des Monuments Historiques, Eric Brottier. L'inauguration de ce remarquable instrument de musique eut lieu le 20 juillet 1947.

Le célèbre architecte Robert Mallet-Stevens construisit deux pavillons pour l'exposition du Progrès social de Lille en 1939 : Le Pavillon de la presse et celui de la publicité. Maurice Calka, Premier Grand Prix de Rome, professeur à l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, réalisa le bas-relief de ce pavillon de la Presse.

Plus étonnant le carillon de cette exposition est maintenant à Mirbel dans l'Ain au beffroi du Mas Rillier. Ce carillon manuel de 50 cloches pesant 7 tonnes 800 kg est classé Monument Historique depuis le 21 décembre 1992. Etonnant site que ce Beffroi conçu par l'achitecte Mortamet avant la dernière guerre mais qui fut réalisé seulement en 1947. C'est un prêtre au charisme exceptionnel qui fut l'initiateur d'une Confrérie de Notre Dame du Sacré Cœur en 1932. L'abbé Thomas, car c'est de lui qu'il s'agit, fera l'acquisition du carillon de 45 cloches présenté par la fonderie Paccard à l'Exposition du Progrès Social à Lille. Ce carillon faillit partir chez le fabricant de chocolat Pupier, où le carillonneur Louis Chavand aurait donné des auditions lors des visites de cette usine ! En fait, l'Abbé Thomas fut l'acquéreur et demanda que 5 autres cloches soient ajoutées, portant ainsi le carillon à 50 cloches. La plus grosse recevra des inscriptions destinées à honorer le Maréchal Pétain, en mémoire des combattants des guerres de 1914/1918 et 1939/1940. Ces inscriptions furent effacées en 1945. Figurait également " Maréchal Pétain " et " Je sonne pour le Sauveur de la France ". Tessiture : Do 3 à Do 7 (transpositeur : le Do 3 est en fait un sol à la pédale). A la mort de l'abbé Thomas, le 9 septembre 1952, l'ensemble des lieux fut cédé au Diocèse qui en fit don à la commune de Miribel vers 1980. Les premiers carillonneurs furent Louis Chavand (1947-1952), Gaston Billet (1952-1954), André Combe (1953-1986), Jean-Bernard Lemoine (1986-2005). Depuis cette date, il n'y a malheureusement plus de titulaire de cet instrument. Une restauration fut faite en 1994 par le facteur André Voegelé de Strasbourg sous le contrôle du technicien conseil des Monuments Historiques, Eric Brottier. L'inauguration de ce remarquable instrument de musique eut lieu le 20 juillet 1947.

|

| Médaille de l'Exposition du Progrès Social Lille Roubaix 1939 " Notre Dame des Arts " |

François-Jacques Laussus Alleman, dit Jacques Alleman, né le 12 septembre 1882 à Bordeaux, mort le 30 octobre 1945 à Nœux-les-Mines, est un architecte français.

Marqué d'abord par le régionalisme, il s'est affirmé comme un architecte Art déco, avec un goût prononcé pour un symbolisme probablement lié à son appartenance à la franc-maçonnerie.

Auteur de la reconstruction de Béthune, il est aussi l'architecte des monuments commémoratifs de la Grande Guerre à Lille, comme le monument aux morts adossé aux restes du Palais Rihour (Place Rihour), dit " Melancolia ", sculpté par Edgar Boutry. Il a aussi construit l'Institut Diderot de 1934 à 1938 (aujourd'hui lycée Baggio), boulevard des Défenseurs, juste avant sa dernière œuvre connue qui est l'église Notre Dame des Arts, bâtiment éphémère construit pour l'exposition du Progrès Social.

En mai 1939 La Laiterie Reneau enregistrait une première conservation de ses produits. A l'exposition du Progrès Social à Lille, un premier prix était décerné à M. Reneau et il recevait une médaille d'or avec félicitation du jury. La réputation de fraîcheur de sa marchandise donna alors l'idée à M. Reneau de compléter sa marque de fabrique. Au moulin flamand furent accolés le petit bonhomme ainsi que les mots " Tout Frais ". La nouvelle devise de la maison rappelait ainsi la raison de son succès.

Elles ont été éditées par H. Chipault, concessionnaire à Boulogne-sur-Seine. Elles portent au recto le logo CH de cette maison et au verso le logo de la société SAP 12 rue Henner à Paris.

La série (actuellement connue au 24 décembre 2011) des cartes postales de l'Exposition est numérotée de 1 à 85.

Il s'agit de cartes photographiques en noir et blanc qui sont soit à bord dentelé, soit à bord droit, soit avec une trace de perforation à gauche quand elles ont été extraites d'un carnet.

On a également retrouvé 4 albums de 10 cartes détachables (numérotés de 1 à 4). Les carnets sont composés dans l'ordre des cartes suivantes :

- Le carnet n°1 : 30, 31, 48, 32, 29, 37, 59, 36, 58 et 28

- Le carnet n°2 : 22, 21, 34, 25, 2, 24, 23, 53, 42 et 56.

- Le carnet n°3 : 57, 44, 39, 43, 10, 54, 40, 46, 35 et 45.

- Le carnet n°4 : 60, 26, 33, 17, 49, 27, 47, 50, 11 et 12.

Les cartes postales de l'Exposition

Elles ont été éditées par H. Chipault, concessionnaire à Boulogne-sur-Seine. Elles portent au recto le logo CH de cette maison et au verso le logo de la société SAP 12 rue Henner à Paris.

La série (actuellement connue au 24 décembre 2011) des cartes postales de l'Exposition est numérotée de 1 à 85.

Il s'agit de cartes photographiques en noir et blanc qui sont soit à bord dentelé, soit à bord droit, soit avec une trace de perforation à gauche quand elles ont été extraites d'un carnet.

On a également retrouvé 4 albums de 10 cartes détachables (numérotés de 1 à 4). Les carnets sont composés dans l'ordre des cartes suivantes :

- Le carnet n°1 : 30, 31, 48, 32, 29, 37, 59, 36, 58 et 28

- Le carnet n°2 : 22, 21, 34, 25, 2, 24, 23, 53, 42 et 56.

- Le carnet n°3 : 57, 44, 39, 43, 10, 54, 40, 46, 35 et 45.

- Le carnet n°4 : 60, 26, 33, 17, 49, 27, 47, 50, 11 et 12.

_2.jpg)